Article extrait du Plein droit n° 120, mars 2019

« Mayotte à la dérive »

« Français à tout prix » : Mayotte au prisme de « l’ingénierie démographique »

Emmanuel Blanchard

Historien et politiste, université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

Traiter dans Plein droit [1] des évolutions statutaires de Mayotte et de la situation sociale de ses habitants les plus précaires expose les auteur·es à un double écueil : n’est-ce pas risquer de considérer les ressortissant·es des Comores comme des étrangers et de se fondre ainsi dans une « pensée d’État » dont ils dénoncent les ravages en matière de politiques migratoires ? Défendre l’égalité des droits (avec la métropole) pour les habitant·es du « 101e département », sans remettre en cause le cadre institutionnel actuel, ne conduit-il pas à entériner la « tyrannie du national » et à ouvrir la porte à de multiples discriminations légales dont les militant·es de l’égalité des droits entre nationaux et étrangers savent qu’elles sont particulièrement difficiles à combattre, tant elles sont « naturalisées » ?

Autrement dit, pour saisir ce qui se joue à Mayotte, ne faudrait-il pas sortir des logiques habituelles de l’analyse des politiques migratoires et autres torts subis par les étrangers dans le cadre de l’État-nation ? Ne faudrait-il pas commencer par analyser des affirmations telles que « Mayotte c’est la France » à l’aune d’un passé (« l’Algérie c’est la France ») qui paraît aujourd’hui bien incongru alors même que l’Algérie, en 1954, était un territoire « départementalisé » depuis plus d’un siècle (1848) ? Afin de le comprendre, sans pour autant s’inscrire dans des revendications nationalistes (« Mayotte est comorienne et le restera à jamais »), il convient de replacer les institutions mahoraises actuelles dans une trajectoire coloniale qui ne s’est pas interrompue avec le refus, exprimé en décembre 1974, de ratifier l’indépendance du territoire des Comores. De même, traiter des arrestations, rafles et autres expulsions à Mayotte comme des dérives policières des politiques migratoires, habituelles en métropole mais aggravées dans ce contexte ultramarin, serait une erreur de focale. C’est en effet une véritable politique d’« ingénierie démographique » (voir infra) qui a été mise en place dans l’océan Indien : sous couvert de transferts législatifs, de renforcement du maillage administratif et du respect des droits des citoyen·nes, la fabrique d’une identité locale mahoraise tourne à plein régime. Cette dernière est tout autant définie par le rejet des Comorien·nes et de la « comorité » (entendue comme héritage culturel) que par l’appartenance juridique à la nation française.

Les multiples processus de dépossession propres aux situations coloniales ne peuvent s’appréhender que dans la longue durée. Dans un premier temps, ils peuvent se limiter à la perte d’une souveraineté à l’échelle internationale qui n’a que peu d’incidences sur les vies ordinaires. En 1841, date à laquelle l’île de Mayotte est passée sous pavillon français, la nationalité ne faisait pas partie des « communautés imaginées » les plus couramment mobilisées. Elle conférait d’ailleurs peu de droits, y compris dans de nombreuses régions d’Europe. Pendant plus d’un siècle, Mayotte, puis les autres îles de l’archipel des Comores ont connu une histoire institutionnelle complexe et mouvante, notamment comme « dépendances de Madagascar ». Les questions de nationalité importaient cependant peu : certes, au cours des deux conflits mondiaux, il y eut des troupes levées aux Comores et, en temps de paix, les habitant·es de l’archipel eurent à accomplir d’autres servitudes au nom de la souveraineté française (corvées, travail forcé, acquittement d’impôts, etc.). Mais leur vie quotidienne, au-delà des conséquences économiques de la domination coloniale (avec, par exemple, l’influence agissante d’une minorité de colons et de planteurs), s’organisait autour d’un statut personnel que la réinvention de la tradition par les juristes et administrateurs coloniaux n’avait pas encore bouleversé. À partir de 1946, les Comores devinrent un territoire d’outre-mer (TOM) : les conséquences institutionnelles et politiques furent importantes en raison du poids que prirent peu à peu les élections au suffrage universel d’une assemblée territoriale et d’un député à l’Assemblée nationale. Même si, dès les années 1950, de nouvelles références (« départementalisation », « indépendance », « maintien dans le statut »…) structurèrent les imaginaires politiques, elles étaient surtout mobilisées par des militant·es et n’eurent pas d’emprise fondamentale sur les identités des habitant·es de l’archipel. L’étatisation des relations sociales était encore faible : ces appartenances demeuraient avant tout inscrites dans des sphères locales et le statut personnel musulman. La « nationalisation des esprits » était encore embryonnaire. La faiblesse des taux de scolarisation (avant 1975, seule une petite minorité des enfants de l’archipel allaient à l’école) et la rareté des locuteurs maîtrisant la langue du colonisateur freinaient la diffusion du sentiment national « français ». Cette emprise du national n’était guère plus développée dans un référentiel « comorien » qui souffrait des concurrences entre les îles et n’était revendiqué que par une petite partie des élites locales.

Cette trajectoire coloniale, singulière dans sa chronologie, renvoyait aux premières étapes de l’appropriation coloniale. Quand elle n’avait pas été fondée sur la violence de la conquête militaire, elle pouvait s’apparenter à une forme de domination relativement lointaine ne se faisant sentir qu’en certains lieux, sans bouleverser les structures mentales et les institutions sociales propres aux gouvernés. Paradoxalement, un pouvoir à la fois lointain et relativement faible peut ainsi se maintenir pendant des décennies du fait même qu’il est peu intrusif hors des moments de soulèvements et de répressions violentes. Les historien·nes des colonisations ont d’ailleurs pour habitude d’évoquer une « seconde occupation coloniale » pour désigner la période qui s’est ouverte après 1945 [2]. Dans ce qu’il restait des empires européens après les premières indépendances (en particulier celle des Indes britanniques), la légitimation de leur persistance dut alors passer par la densification administrative, l’offre de services publics (santé, éducation…) et les investissements économiques. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale et après la création de l’ONU, la supériorité civilisationnelle et les hiérarchisations raciales ne constituaient plus un répertoire justificatif acceptable et firent place à des discours centrés sur la reconnaissance de l’égalité et la promotion du développement. De par sa situation périphérique dans « l’Union française », le territoire des Comores fut relativement peu touché par ces évolutions. En 1975, Mayotte demeurait très peu urbanisée, ne disposait pas d’un véritable réseau routier, encore moins de systèmes scolaire ou de santé, et les quelques fonctionnaires métropolitains œuvraient, avant tout, à répondre aux attentes de la toute petite minorité de mzungus (« blancs ») [3]. La nationalisation des esprits et la revendication d’une francité émergeaient peu à peu. Elles relevaient d’un processus paradoxal : depuis le milieu des années 1960, l’assemblée territoriale et une grande partie de l’administration coloniale avaient quitté Dzaoudzi (Mayotte) pour Moroni (Grande Comore). Pour les Mahorais, la « seconde occupation coloniale » risquait de tourner à l’abandon, et la revendication de la départementalisation ainsi que le ressentiment vis-à-vis des élites des autres îles de l’archipel devinrent les référentiels politiques dominants.

D’une colonisation l’autre ?

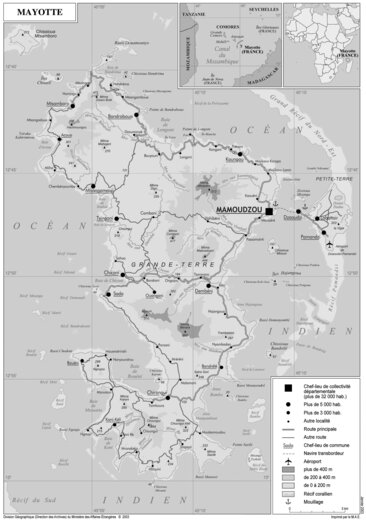

« Nous ne nous laisserons pas coloniser sans rien dire par Moroni [4] » est une expression aussi courante à Mamoudzou que déconcertante pour qui n’est pas plongé dans le chaudron mahorais actuel. La dénonciation du danger de la colonisation de l’« île aux parfums » par les habitants de la Grande Comore était d’ailleurs courante dès les années 1960. Elle avait pour corollaire le slogan promis à un long succès : « Rester Français pour rester libres ». Ce dernier exprimait moins une identité nationale que la volonté de ne pas retomber sous le « joug des oppresseurs séculaires » qu’auraient incarné les élites d’Anjouan et de Grande Comore. Cette crainte fut à l’origine des premières demandes de départementalisation portées par le Congrès des notables (1958), puis le Mouvement populaire mahorais (MPM, 1966), à la suite, notamment, du référendum d’autodétermination du 28 septembre 1958 [5]. Dès l’origine, la revendication de départementalisation fut particulièrement ambiguë en ce qu’elle s’accompagnait de demandes d’autonomie, voire de l’affirmation d’un « nationalisme » et d’une « identité mahoraise » [6]. Le rattachement à la France était, avant tout, pensé comme une séparation des autres îles, les militant·es du MPM n’hésitant pas à s’imposer par la violence contre leurs opposant·es, y compris par la mise à sac de domiciles. Ces méthodes coercitives connurent leur acmé aux lendemains du référendum de 1974 où environ 1 500 Anjouanais·es et originaires de Grande Comore, considéré·es comme des militant·es indépendantistes, furent contraint·es de quitter l’île sous la pression notamment d’un groupe paramilitaire [7]. Ces expulsions, accompagnées de formes de bannissement d’opposant·es au MPM, ne furent pas diligentées par les autorités administratives et politiques, mais les « forces de l’ordre » ne firent rien pour s’y opposer. Par leur ampleur (en quelques mois, d’août 1975 à février 1976, elles concernèrent près de 4 % de la population de l’île) et leur logique de réduction du « droit de cité » à Mayotte, elles relèvent bien de migrations contraintes. Celles-ci peuvent être mises en relation avec d’autres déplacements forcés de population qui, en ces années, marquèrent la sous-région.

Migrations forcées

Les expulsions, depuis Mayotte, au milieu des années 1970, doivent être resituées dans une période de « sorties de colonisation » qui commença, dans cet espace régional, une quinzaine d’années plus tôt. Depuis la fin du xixe siècle, les « indépendances » successives avaient surtout consisté à affirmer et délimiter de nouvelles entités nationales, sur des bases essentiellement ethno-culturelles. Ces dernières, déjà porteuses de multiples affrontements en Europe (que l’on pense à la longue succession des guerres dites « balkaniques »), étaient particulièrement mal ajustées au contexte africain, marqué par l’imbrication et la mobilité des groupes ethno-linguistiques. Les frontières et les règles des décolonisations visèrent ainsi à ne pas ouvrir une boîte de Pandore meurtrière, les États indépendants étant supposés conserver les tracés négociés lors de la période de conquête coloniale. Ce fut globalement le cas, Mayotte faisant justement exception.

Dans l’océan Indien, la fin de « l’ère impériale » s’est notamment traduite par des expulsions massives de Comoriens de Tanzanie (en particulier de Zanzibar, en 1965) ou de Madagascar. Dans ce pays, l’événement le plus dramatique se produisit en décembre 1976 : les émeutes de Majunga s’apparentèrent à un véritable pogrom anti-Comoriens, favorisé par l’inaction et la « neutralité » de l’armée malgache. Les affrontements firent près de 1 500 victimes, quasiment toutes comoriennes. Cette « affaire de Majunga », un port dynamique qui était alors la principale ville « comorienne » au monde [8], entraîna un véritable exode. De nombreux ressortissants, comoriens ou français (les uns comme les autres bien souvent nés à Madagascar mais « d’origine comorienne »), installés dans d’autres villes de l’État malgache, quittèrent également le pays. En janvier 1977, environ 15 000 personnes furent « rapatriées » aux frais de l’Union des Comores, tandis qu’un millier d’autres quittèrent « la grande île » pour la France métropolitaine, Mayotte ou La Réunion [9]

Dans cette sous-région de l’océan Indien, l’accès à l’indépendance de l’Union des Comores, la crise institutionnelle à Mayotte et, plus généralement, les sorties de colonisation furent donc marquées par d’importantes migrations forcées. Elles furent une des composantes d’un cortège de violences destinées à faire entrer un monde ancestral de circulations et d’identités multiples dans les nouveaux cadres ethno-nationaux. En ce sens, il est possible de parler d’« ingénierie démographique », ainsi que le font, notamment, les spécialistes de la transition de l’Empire ottoman vers la Turquie nationale [10]. Les méthodes de l’ingénierie démographique sont supposées apporter une solution à des « problèmes » ou à des conflits labellisés comme « ethniques » : des politiques familiales ou natalistes discriminatoires, des politiques d’exclusion (de droits ou d’espaces), la réimplantation ou le déplacement de populations, la conversion religieuse et linguistique, les politiques migratoires, etc., peuvent être utilisées à cette fin par des gouvernements, parfois devancés par des mobilisations politiques violentes visant à asseoir la domination d’un groupe se vivant comme majoritaire ou légitime [11]. Ces politiques d’éviction des minorités peuvent aboutir à des pogroms, des massacres de masse voire à des entreprises génocidaires. Les migrations forcées sont centrales dans ces dispositifs. Celles qu’ont connues de nombreux « Comoriens » au cours des années 1960 et 1970 tenaient alors avant tout au retrait progressif des puissances coloniales. Ce n’est qu’ensuite que le cas singulier de Mayotte et la fortification de nouvelles frontières européennes dans l’océan Indien jouèrent un rôle majeur dans ce processus [12].

Depuis 1975, Mayotte a connu une trajectoire singulière, qui tient bien plus de la « seconde occupation coloniale » que de la « décolonisation ». Un article publié en 1984 dans Le Monde diplomatique rappelle qu’avant cette époque l’île n’avait pas connu la phase « développementaliste » associée à cette nouvelle étape des dominations coloniales : « En 1977, la France administrative fait son entrée à Mayotte. Les premiers fonctionnaires trouvent l’île en total état de sous-équipement. Les infrastructures routières, sanitaires, scolaires, sont embryonnaires. Quelques dizaines de kilomètres de routes seulement sont revêtues, les endémies tropicales sévissent, le taux de scolarisation atteint à peine 20 %, il n’existe aucun établissement bancaire et la circulation monétaire y demeure à un très modeste niveau […]. Reprenant en main une île qu’elle n’avait fait qu’effleurer avant de la confier aux autorités autonomes du territoire, découvrant soudain son état d’abandon […] l’administration va d’emblée, comme pour se déculpabiliser, s’attaquer à bras-le-corps au sous-équipement de Mayotte [13] ». L’auteur de ces lignes présentait une version quelque peu héroïque des nouveaux investissements administratifs et financiers de la métropole dont nous savons que, jusqu’à nos jours, ils sont restés très largement inférieurs aux normes hexagonales [14]. Il affirmait, d’ailleurs, son opposition à la poursuite de ce « rattrapage » et dénonçait le mythe de la départementalisation. Ces politiques risquaient, en effet, selon lui, de déstabiliser les fondements sociaux et culturels d’une société mahoraise décrite comme encore peu touchée dans ses tréfonds anthropologiques. L’État français semblait, du reste, prêt à considérer que les efforts financiers des années précédentes devaient permettre de sortir de la crise mahoraise dans le respect du droit international.

Reconduites administratives ou transferts forcés de population ?

Ces atermoiements cessèrent dans les années suivantes : pour les gouvernants français, « l’intégration de Mayotte à la République des Comores » ne releva plus du champ des possibles et la consolidation du statut de Mayotte par la « départementalisation » devint la seule issue envisagée. L’obligation de visa pour se rendre des Comores à Mayotte, imposée en 1995, apparaît particulièrement symbolique d’une insularisation visant à couper Maoré [son nom en shimaoré] de son archipel.

Depuis plusieurs années, en raison des tensions politiques et des formalités administratives successivement ajoutées, la circulation entre les îles était de plus en plus difficile : ainsi, dès 1997, une source anjouanaise, reprise par l’AFP, faisait état de 850 décès, depuis 1984, au cours de la traversée vers l’île. Avec une estimation de 10 à 15 morts chaque mois, le « visa Balladur » avait accéléré un processus meurtrier déjà engagé [15]. Nous connaissons aujourd’hui l’ampleur – mais non le décompte – de cette hécatombe en cours. La mort par noyade de milliers de personnes entre Anjouan et Mayotte est la conséquence de l’érection progressive d’une frontière qui fracture des migrations ancestrales sans pouvoir les briser. Les arrivées, depuis Anjouan principalement, ne se sont jamais taries et ont alimenté un processus de reconduites à la frontière dont l’ampleur est incomparablement supérieure à celle de la « machine à expulser » à l’œuvre en métropole. Depuis plus d’une dizaine d’années, ce sont en effet de 15 000 à 20 000 personnes qui sont annuellement réembarquées à destination d’Anjouan. Si l’on rapporte ces chiffres à la population de l’île (environ 250 000 habitant·es en 2017) et qu’on y ajoute l’absence totale de respect du droit des personnes, ces prétendues « reconduites administratives » s’apparentent à de véritables « transferts forcés de population », soit l’un des éléments permettant de caractériser un crime contre l’humanité (code pénal, art. 212-1-4). En ce sens, la transposition à Mayotte, dans un cadre législatif encore moins protecteur qu’en métropole, de logiques de « contrôle des frontières extérieures » participe bien de dispositifs d’ingénierie démographique.

Certes, pour de larges fractions de la population, les autorités administratives n’agissent pas assez vigoureusement contre les « envahisseurs ». Si des proches voisins ont ainsi pu être construits en « corps étrangers », c’est bien parce que les multiples réformes engagées depuis les années 2000 (statut personnel, état civil, droits de propriété…) ont touché à l’identité même des habitants de Mayotte. Ces derniers ont ainsi vécu à un rythme accéléré un « déracinement [16] » caractéristique des situations coloniales. Confrontés à cette étape supplémentaire dans le processus de dépossession, ils n’ont pas emprunté la voie de la lutte de libération nationale, couramment mobilisée afin de construire une nouvelle « communauté imaginée » positive. La départementalisation a été le support d’une autre voie séparatiste : alors que la « présence française » (celle des fonctionnaires et autres agents de l’étatisation et de la modernisation de l’île) n’a jamais été aussi importante et suscite de nombreuses tensions difficiles à exprimer dans le cadre politique dominant, les « Comoriens » sont les étrangers qui peuvent être ciblés en s’inscrivant dans un langage et des politiques partagés avec la métropole. Ainsi que le font de rares militant·es et avocat·es désigné·es à la vindicte publique, il y a donc urgence à les défendre, à la fois comme non nationaux, en proie à des discriminations légales et placés dans l’impossibilité de faire valoir leurs rares droits, et comme minorité, visée par des processus d’homogénéisation ethno-nationale. Sans cette prise de conscience, les personnes ne pouvant exhiber des « papiers français » subiront des violences symboliques, administratives et physiques de plus en plus dramatiques.

Notes

[1] Le titre de cet article est inspiré de celui de Sophie Blanchy, « Mayotte : "française à tout prix" », Ethnologie française, 2002, vol. 32, n° 4, p. 677‑687.

[2] John Lonsdale, « Introduction. Towards the New Order, 1945-1963 », in Low D. A., Smith A. (eds), History of East Africa, III, Clarendon Press, 1976, p. 1-64.

[3] Thierry Michalon, « Mayotte et les Comores. Droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et boulet diplomatique », Le Monde diplomatique, décembre 1984.

[4] Communiqué du collectif des citoyens de Mayotte, 22 janvier 2019.

[5] Les électeurs se prononcèrent en fait sur la Constitution de la Ve République : un rejet de ce texte aurait entraîné l’accession à l’indépendance.

[6] Mamaye Idriss, « "Mayotte département", la fin d’un combat ? Le Mouvement populaire mahorais : entre opposition et francophilie (1958-1976) », Afrique contemporaine, 2013, n° 247, p. 119‑135.

[7] Mamaye Idriss, « Échec des mouvements unionistes et indépendantistes à Mayotte : de leur formation à leur négation (1958-2011) », Mouvements, 2017, n° 91, p. 160‑168.

[8] Amélie Barbey, « Les migrations comoriennes dans l’ouest de l’océan Indien. Histoire et dynamiques contemporaines », Hommes & migrations, 2009, n° 1279, p. 154‑164.

[9] Ahmed Wadaane Mahamoud, Autopsie des Comores. Coups d’État, mercenaires, assassinats, FeniXX, 1995.

[10] Voir notamment le dossier consacré à cette question in European Journal of Turkish Studies, n° 7, 2008 [en ligne].

[11] Nikos Sigalas, Alexandre Toumarkine, « Ingénierie démographique, génocide, nettoyage ethnique. Les paradigmes dominants pour l’étude de la violence sur les populations minoritaires en Turquie et dans les Balkans », European Journal of Turkish Studies, n° 7, 2008 [en ligne].

[12] Myriam Hachimi Alaoui, Élise Lemercier, Élise Palomares, « Reconfigurations ethniques à Mayotte. Frontière avancée de l’Europe dans l’océan Indien », Hommes & Migrations, 2014, n° 1304, p. 59‑65.

[13] Thierry Michalon, « Mayotte et les Comores. Droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et boulet diplomatique », op. cit.

[14] Antoine Math, « Mayotte. La situation économique et sociale », Chronique internationale de l’IRES, 2012, n° 134, p. 41-54.

[15] Sophie Blanchy, « Les Comoriens, une immigration méconnue », Hommes & Migrations, 1998, n° 1215, p. 5‑20.

[16] Pierre Bourdieu, Abdelmalek Sayad, Le déracinement. La crise de l’agriculture traditionnelle en Algérie, Ed. de Minuit, 1964.

![[retour en haut de page]](images/haut-page.gif)

Partager cette page ?