Article extrait du Plein droit n° 56, mars 2003

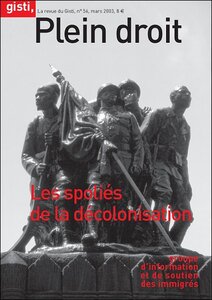

« Les spoliés de la décolonisation »

Le dernier de la « Force noire »

Philippe Bernard

Journaliste au Monde

D’un geste brusque, Abdoulaye Ndiaye chasse les mouches qui agacent ses yeux vides. Puis sa main alourdie par l’œdème s’élève jusqu’à son front. De son crâne de vieil ébène bosselé, il va extraire peu à peu des souvenirs de vétéran de guerre. Celle de « quato’ze-dix-huit », « la guerre des Français ». Parsemant la musique saccadée du wolof, des mots familiers mais anachroniques surgissent, au fil des heures, de sa bouche édentée : « La Somme », « tranchées », « matricule 14576 », « Saint-Raphaël », « Dardanelles ». Au bout de la piste sablonneuse, dans ce misérable village sénégalais de Thiowor flétri par la sécheresse sahélienne, à des années-lumière de Verdun, Abdoulaye Ndiaye fouille au plus profond de sa mémoire de centenaire. Dans son boubou rapiécé, coiffé d’une petite chéchia blanchâtre en coton mité, il fait face au cercle des villageois et à une nuée d’enfants interloqués devant le Blanc venu de Paris juste pour parler à leur « vieux » d’une guerre dont ils ignorent jusqu’à l’existence.

Par salves entrecoupées de signes de lassitude et de moments d’égarement qui font s’esclaffer l’assistance, il redonne vie aux souvenirs dramatiques que sa fiche militaire, établie à Saint-Louis du Sénégal et retrouvée au service des pensions de Pau (Pyrénées-Atlantiques), confirme en termes administratifs : « Blessé en août 1914 en Belgique par balle. Passé au 7e RTS [régiment de tirailleurs sénégalais] le 8 mai 1916. Blessé le 1er juillet 1916 devant Asservilliers (Somme). Deux fois blessé : a droit à la qualité de combattant. »

Le doute n’est alors plus possible : le très grand vieillard à barbiche, à demi allongé à même les racines d’un acacia, dans la touffeur de l’octobre tropical, est bien l’un des 180 000 Africains (sur un total de 600 000 « coloniaux ») enrôlés par la France en 14-18, sans doute le dernier survivant de la fameuse « Force noire à consommer avant l’hiver » du général Mangin. Un miraculé dans un pays où l’espérance de vie des hommes plafonne à quarante-huit ans.

Abdoulaye Ndiaye affiche cent quatre ans sur ses papiers militaires et prétend en avoir cent neuf. Mais qu’importent les aléas de l’état civil africain : il avait une vingtaine d’années lorsqu’un événement venu d’une autre planète a bouleversé sa vie, le transportant durant quatre longues années au cœur de la première grande boucherie franco-allemande de ce siècle.

La guerre n’aura été finalement qu’une hallucinante parenthèse dans sa vie : né pauvre à Thiowor, il y a vécu pauvre pendant un siècle dans une case en terre battue, entre le champ de mil et l’arbre à palabres, survivant d’une horreur ignorée de sa famille et de ses voisins, seul avec ses souvenirs d’une guerre incompréhensible. Aujourd’hui, Cheikh Diop, vingt- huit ans, l’un de ses petits-fils, instituteur à Dakar, est le premier confident du vieillard, l’une des très rares personnes nées à Thiowor à être suffisamment instruite pour pouvoir saisir le sens de son étonnant destin.

« Mame [grand-père], tu avais déjà vu des Blancs avant de partir à la guerre de 14 ? », hurle Cheikh Diop dans l’oreille de son aïeul en saisissant sa tête à deux mains pour vaincre sa surdité. Oui, dans les années 1900, Abdoulaye Ndiaye a croisé des Blancs, des négociants bordelais venus lui acheter de l’arachide. Mais la première idée qui lui vient à propos des Français est qu’« ils voulaient interdire l’esclavage » et menaient bataille « contre les Maures qui vendaient pour vingt centimes des Bambaras ou des Wolofs de la génération de son père ».

Un jour, les mêmes Français ont exigé des chefs de village qu’ils fournissent chacun leur contingent d’hommes pour une guerre lointaine. La France coloniale avait apporté aux Africains les lumières de la civilisation et prétendait solder cette dette en prélevant l’impôt du sang. « L’un de mes cousins s’est enfui pour échapper à l’enrôlement forcé, se souvient M. Ndiaye. En représailles, les Français ont pris en otage mon oncle et l’ont jeté en prison. » Or, le jeune Abdoulaye devait une soumission totale à cet oncle paternel, issu d’une caste noble. « Pour lui faire honneur, j’ai pris la place de son fils, et il a été libéré, explique-t-il. C’était mon devoir, et je l’ai accompli. »

Une dizaine d’hommes de Thiowor sont ainsi sélectionnés après une visite médicale à Louga, la ville voisine, puis « habillés en soldats », transportés jusqu’à Dakar où ils sont embarqués vers Kenitra. Trois d’entre eux ne reviendront pas. Au Maroc, ils participent aux opérations de « pacification » de ce tout nouveau protectorat, puis traversent la Méditerranée.

A Marseille, on leur apprend des rudiments de français, le minimum pour pouvoir obéir aux ordres, mais aussi pour pouvoir communiquer entre tirailleurs, car « nous parlions tous des langues différentes ». Les Français accueillent plutôt favorablement ces hommes à la peau noire qu’ils découvrent : « Les Blancs prenaient nos mains et frottaient, croyant enlever la terre. Ils nous demandaient : “C’est le soleil ou c’est le Bon Dieu ?” »

Très vite, un train emmène Abdoulaye Ndiaye vers le front, dans le Nord. « Jamais je n’avais pensé que de telles atrocités pouvaient se passer. Dans mon imagination d’humain, ce n’était pas possible, dit-il simplement. Ce n’était pas dans mon habitude de voir des cadavres. Le premier que j’ai vu, c’était une maman morte avec son enfant. »

Des Allemands, il pense seulement qu’ils sont « sokhors » [méchants, en wolof], que, « si tu restes une seconde sans faire attention, ils te tuent ». Pourquoi se bat-il contre eux ? L’étonnante réponse ne tarde pas : « Pour faire mon devoir, pour honorer mon oncle. » « Je me battais contre les Allemands, s’étonne-t-il seulement, mais je ne connaissais pas leur nom, je ne pouvais pas les identifier. »

Son petit-fils, Cheikh Diop, pense que cette effroyable expérience a, en réalité, eu d’énormes conséquences historiques : « Avant 1914, les Africains percevaient les Blancs comme des surhommes, toujours victorieux, et les redoutaient. Sur les champs de bataille, ils ont partagé leurs repas, ils les ont vus avoir peur, pleurer et appeler leur mère avant de mourir. Ils ont pris conscience qu’il s’agissait d’hommes comme les autres. Ils ont compris qu’ils étaient les égaux des Blancs. Ceux qui sont revenus avaient changé de mentalité ; certains se sont lancés dans la lutte pour l’émancipation, contre la colonisation. Cette réaction s’est amplifiée encore chez les tirailleurs de 39-45. »

Cheikh Diop considère la France comme « une seconde patrie ». S’il est convaincu que « la guerre de 14 est partie prenante de l’histoire de l’Afrique, à cause du nombre de tirailleurs envoyés », il constate que son grand-père n’en a retenu que l’expérience personnelle : « Il a montré qu’il était un homme courageux, valeureux. »

De fait, plus de quatre-vingts ans après, le vieil Abdoulaye aime à rappeler qu’il était à l’époque « une force de la nature » et prétend qu’il n’a « jamais eu peur ». Allongé dans un hamac, devant les enfants du village, il braque sur eux sa canne à la manière d’un fusil. Il se rappelle avoir cassé les deux jambes à un Allemand avant de le faire prisonnier. Sur son front, il montre un petit cratère. Soulève sa chéchia pour révéler son crâne ravagé comme un champ de bataille, et raconte ses blessures : « J’étais couché sur le dos et je tirais sur l’ennemi. Tout à coup, j’ai vu du sang couler sur ma tête. Une balle avait glissé sur mon casque et m’avait touché au front. A l’hôpital, j’ai vu un collègue à l’estomac ouvert. » L’idée de se révolter ne l’a jamais traversé : « Obéir au chef comme au grand frère, c’est la règle, interprète le petit-fils. Déserter aurait été leur faire affront. »

Des tranchées, le caporal Ndiaye se souvient qu’« on les creusait nous-mêmes », qu’« on s’y cachait pendant des jours et des nuits sans pouvoir y dormir » puisque, « si on tentait de somnoler, on était immédiatement rappelé à l’ordre ». Un camarade malien qui gardait un dépôt de munitions a été « pris en otage » par un Allemand. Un autre, dont il se rappelle le nom, Mademba Ramata Gaye, a trouvé la mort, d’une balle au nez, alors qu’il construisait une meurtrière. « Quand il était parti du village, sa femme lui avait préparé un couscous à l’arachide et s’est jetée au sol. Elle ne supportait pas son départ. Peut-être avait-elle pressenti son destin. »

Entre deux récits dramatiques, Abdoulaye Ndiaye reprend son souffle. A midi, il boit une gorgée de lait caillé, plonge la main dans le thiebou djen, un plat de riz garni au centre de miettes de poisson que l’une de ses belles-filles ne manque jamais de lui apporter sous son arbre. Puis il évoque ses aventures galantes dans la France de 14-18, les femmes françaises qui lui ont proposé le mariage. « Nous portions une chéchia rouge et un uniforme kaki. Les femmes trouvaient ça joli ; elles nous arrêtaient. » « Mademoiselle, une Blanche très belle, m’a dit : “Abdoulaye, quand tu iras au front, ramène-moi une balle allemande”. Je l’ai fait. » Il se souvient du goût du poulet qu’elle lui avait fait parvenir, mais surtout de sa proposition de « casser coco » avec elle. Il dit avoir refusé cette invitation à « l’adultère » parce que les « gris-gris » qu’il portait autour de la taille et du cou pour se protéger en auraient « perdu leur pouvoir ». « Elle m’a répondu : “Tu es fou” ». « Les Allemands arrachaient les gris-gris sur les cadavres des tirailleurs, ajoute-t-il. Ils pensaient ainsi s’approprier les secrets de leur courage et de leur férocité. »

Souffrant du froid parfois jusqu’à en mourir, les tirailleurs ont fini par être retirés du front pendant chaque hiver, pour être parqués dans des campements à Saint-Raphaël et y suivre un entraînement. « Là-bas, on voyait le soleil en plein jour, s’émerveille encore M. Ndiaye. Je pensais alors à mon village. »

De la guerre mondiale, il a tout vu, tout. En 1915, il était de l’expédition des Dardanelles et se souvient que le général avait choisi un vendredi, jour de repos des musulmans, pour « chasser l’ennemi des montagnes », mais que, lui-même musulman, il n’avait « pas choisi » de se battre contre d’autres musulmans. Il se revoit pleurant avec ses camarades, « chacun psalmodiant dans sa langue maternelle, parce qu’on avait perdu beaucoup de copains ». Dans un brouillard, il revoit Istanbul, « ville déserte », où l’on ne rencontrait « que des moutons et des chiens errants ».

Après les Dardanelles, ce fut la Somme en 1916, et une nouvelle blessure, une balle extraite de la tête, un souvenir fugace de teinture d’iode, quatre mois d’hôpital, et puis encore Verdun, juste avant l’armistice du 11 novembre 1918, et le triomphe. Juste avant le rembarquement à Marseille, où « on nous portait en triomphe en criant : “Voilà les bons Sénégalais !” ». Mais les promesses de solde exceptionnelle, faites sous le feu, n’ont jamais été tenues.

Aucune fête n’a célébré son retour au village. « On m’a seulement dit de retourner au champ. Ça n’a pas été un événement particulier. La guerre n’intéressait personne. » Quand on lui demandait ce qu’il avait fait pendant sa longue absence, il répondait : « Je suis parti faire la guerre en brousse. Si je voyais quelqu’un, je devais le tuer. »

Trente années durant, l’ancien combattant n’a pas touché un centime de compensation. Il s’est marié, a eu au total cinq femmes et trois enfants. Il n’a appris qu’en 1949, par les tirailleurs de 39-45 de retour de France, qu’il avait droit à deux pensions, l’une d’invalidité, l’autre d’ancien combattant. Pour solde de tout compte, il perçoit aujourd’hui l’équivalent de 340,21 francs français par mois, beaucoup moins que ses homologues de nationalité française, en vertu du principe inique de « cristallisation », qui a figé le montant des pensions versées aux Africains à la date des indépendances. Ironique, l’administration lui a fourni une carte de réduction pour la... SNCF.

Au ministère des anciens combattants, on justifie la modicité des pensions par le refus de « subventionner les villages africains » et le risque d’y « générer des trafics ». La pension d’Abdoulaye Ndiaye faisait effectivement vivre la trentaine de personnes de sa famille, mais lui était seul dans une case minuscule faite de banco et de tôle, dans l’indifférence générale. La lampe-tempête qui se balançait au-dessus d’un lit bancal et un transistor enveloppé dans une grosse toile semblaient constituer ses seuls trésors.

Le village de Thiowor ne possède pas l’électricité et dispose seulement de quatre points d’eau pour 1 500 habitants. « Sur le plan sanitaire, c’est Dieu qui s’occupe de grand-père », constatait Cheikh Diop, son petit-fils, qui rêve de Paris mais n’est « pas sûr d’obtenir un visa pour la France ».

Comme tous les survivants étrangers de la guerre de 14, Abdoulaye Ndiaye devait, à la demande de Jacques Chirac, recevoir la Légion d’honneur à l’occasion du 11 novembre, dans son village, des mains de l’ambassadeur de France. Le dernier des tirailleurs sénégalais est mort à la veille de ce grand jour en choisissant son boubou pour la cérémonie.

Epilogue

Évidemment, il n’y a pas de « suite » à l’histoire d’Abdoulaye Ndiaye lui-même, depuis sa mort dans son village de Thiowor, le 11 novembre 1998 (extraordinaire pied de nez à la France), au moment même où l’ambassadeur allait lui accrocher la Légion d’honneur en grande pompe. La suite que Philippe Bernard évoque ici c’est la bagarre pour la construction de la route promise par la France et, évidemment, le dossier de la décristallisation ou, plus généralement, de la dette de la France.

Abdoulaye Ndiaye s’était tu pendant quatre-vingts ans. Jamais il n’a autant fait parler de lui que depuis sa mort, le 10 novembre 1998. Les circonstances de cette disparition et l’émotion suscitée par la diffusion de l’histoire de celui qui fut – symboliquement et très vraisemblablement [1] – « le dernier tirailleur sénégalais », ont suscité une incroyable série d’événements qui ont eu raison de la discrétion du vieil Africain.

Ainsi a resurgi la dramatique épopée de ces paysans du Sahel arrachés à leur village et précipités sur une autre planète, dans le chaudron de 14-18. Abdoulaye Ndiaye est devenu le symbole de l’oubli, par la France, de son histoire coloniale et de l’injustice de la « décristallisation » des pensions. Son destin a mis en lumière la difficulté de la France à faire le lien entre sa dette à l’égard des ex-colonisés et l’état actuel de l’Afrique.

Enfin, la suite de l’histoire a révélé les liens de solidarité maintenus par d’anciens combattants français avec leurs « frères d’armes » africains et leur ténacité pour pallier la carence de l’État, mobiliser des réseaux ayant prise sur le mécénat privé et faire aboutir, quatre ans plus tard, un projet auquel ils croyaient dur comme fer : la construction d’une piste de désenclavement du village de Thiowor où l’ancien tirailleur avait vécu pendant plus d’un siècle.

S’il est vrai que l’on ne programme généralement pas le moment de sa mort, il est difficile de ne pas voir un signe d’ironie dans le jour « choisi » par Abdoulaye Ndiaye pour tirer sa révérence.

En ce 10 novembre 1998, le village de Thiowor s’apprête à vivre un événement sans précédent. Le lendemain, sur la place centrale de ce bourg de 3000 habitants perdu au nord du pays, à trois heures de route de Dakar, l’ambassadeur de France, André Lewin, doit présider une cérémonie et décorer de la Légion d’honneur le « dernier tirailleur ». Il met ainsi en œuvre la décision du président de la République, Jacques Chirac, d’honorer de cette façon tous les derniers survivants combattants de la « Grande guerre » – ils sont quelques dizaines –, à l’occasion du 80e anniversaire de l’armistice.

L’heure est d’importance pour ce village pauvre du Sahel, où l’eau se cherche au puits, qui ne dispose ni de l’électricité ni du téléphone et qui n’est relié au réseau routier que par un vague cheminement poussiéreux d’un kilomètre et demi. Dans l’après-midi, Abdoulaye Ndiaye, âgé de 109 ans selon lui, de 104 ans selon un état civil incertain, rend son dernier soupir, alors qu’il choisit un boubou pour la cérémonie. Ses dernières paroles seront pour demander que la France s’occupe de sa famille et de son village. Quant à la médaille française, « qu’on la donne à mon fils si elle est en argent », aurait soufflé le vieux tirailleur.

Ces dernières volontés explicites, le chef du village, Mamadou Diop les rend publiques le lendemain, en accueillant l’ambassadeur qui a maintenu sa visite en dépit du deuil. Entre-temps, le diplomate s’est rendu sur la tombe du vieillard qui a été enterré le matin même, il a accroché la Légion d’honneur sur sa sépulture et, après une brève cérémonie militaire, a remis la médaille à son fils en lui glissant la somme de 50 000 francs CFA (76 euros). En répondant aux doléances, l’ambassadeur paraît embarrassé : il indique que la France va faire « quelque chose pour le village » et qu’il va y réfléchir. Le tirailleur avait chargé son petit fils, Cheikh Diop, de remercier le représentant de la France de sa présence et de s’adresser à lui. « Mon grand père me disait qu’il n’avait plus besoin de rien dans ce bas monde, mais qu’il fallait s’occuper de sa famille et de son village » répète-t-il, évoquant l’enclavement des lieux et le manque d’équipements de base.

C’est lui, Cheikh Diop, 27 ans, instituteur à Dakar, l’un des rares ressortissants de Thiowor à comprendre la portée historique et politique de l’expérience de son aïeul, qui va se battre sans relâche pour que la promesse de l’ambassadeur devienne réalité. A Dakar, il obtient très vite une audience à l’ambassade et remet une lettre adressée à Jacques Chirac remerciant pour la décoration tout en rappelant l’engagement fait au nom de la France. Un nouvel ambassadeur est bientôt nommé et le discours du 11 novembre semble avoir été oublié. Cheikh Diop s’accroche à de nouveaux interlocuteurs français qui ont découvert l’histoire de son grand père dans Le Monde. En particulier une femme qui, en Provence, a été émue par le destin du tirailleur et, révoltée par l’ingratitude de la France, se démène pour aider son descendant.

Le colonel Maurice Rives, ancien combattant des troupes de Marines et coauteur d’un livre sur les Africains enrôlés par la France pendant les guerres mondiales, président d’honneur de l’association « Frères d’armes » [2] va prendre le dossier en main et ne plus le lâcher. Cheikh Diop le rencontre à Paris à l’occasion d’un stage qu’il a réussi à décrocher en France, pays où il se rend pour la première fois. Le vieil officier de réserve s’enthousiasme et propose d’intervenir auprès des autorités afin qu’elles n’oublient pas leurs promesses. L’idée de plaider pour le financement d’une route s’impose car « le vieux en parlait beaucoup ».

Le premier devis, demandé à une entreprise sénégalaise de BTP – 39 millions de francs CFA, soit 390 000 francs – douche les énergies à cause de son montant inaccessible pour l’association. Un autre devis abaisse la facture à 230 000 francs. Des lettres sont adressées à Jean-Pierre Masseret, alors secrétaire d’État aux anciens combattants qui, à la fin de 1999, accepte le principe d’une subvention de 100 000 francs à « Frères d’armes » pour la route de Thiowor. Première victoire, mais largement insuffisante pour réaliser la route. Parallèlement, l’association sollicite par écrit l’aide de tous les présidents de conseils généraux de France. Une seule réponse positive pour des dizaines de refus motivés par les dépenses exceptionnelles occasionnées par la grande tempête de décembre 1999. « Je me suis dit alors que les intempéries de 14-18 avaient été beaucoup plus meurtrières », soupire aujourd’hui Cheikh Diop. L’instituteur de Dakar se fend alors d’une lettre au président de la République, rappelant les promesses de l’ambassadeur. La réponse de l’Elysée le félicite de son intérêt pour l’histoire de son grand père, mais lui oppose une fin de non recevoir. « Compte tenu des nombreuses sollicitations, […] le président de la République ne peut s’impliquer personnellement […] ». L’évidence s’impose alors : Thiowor n’aura jamais sa route.

L’affaire se dénouera beaucoup plus tard, à l’automne 1999, lors d’un cocktail à l’École militaire de Paris. Le général Jacques Leclerc, alors président de « Frères d’armes » y parle d’Abdoulaye Ndiaye avec Christophe Stalla-Bourdillon, membre de l’association en tant qu’officier de réserve et responsable du secteur international de Vicat, 3e cimentier français dont la filiale Sococim Industries vient précisément de racheter, en août 1999, les Cimenteries du Sénégal lors de leur privatisation. Aiguillonné par le colonel Rives, M. Stalla-Bourdillon se passionne pour le dossier. Au point de convaincre le PDG de Vicat de fournit 75 % du budget de 600 000 francs finalement nécessaire à la construction de la piste de Thiowor.

Les 100 000 francs de subvention de l’État complètent le montage financier. Vicat se mobilise. Jean-Martin Jampy, nouveau directeur de la filiale sénégalaise n’est-il pas lui-même un ancien « marsouin » qui a servi en Afrique ? Cette opération de mécénat humanitaire n’est-elle pas de nature à conforter l’image de l’entreprise, déjà partenaire officiel des « Lions de la Téranga », l’équipe sénégalaise de football ?

La « piste des tirailleurs » est construite au début de 2002 et ouverte à la circulation l’été suivant. Elle est construite non pas en enrobé, trop coûteux, ni en latérite, comme souvent en Afrique de l’ouest, mais en concassé calcaire, un matériau abondant au Sénégal que Vicat veut promotionner pour la construction des pistes dans ce pays. La vertu de ce matériau est de durcir sous une pluie modérée et de résister à l’hivernage. Son inconvénient est de dégager force poussière par temps sec. Thiowor, 2 600 habitants dont 40 anciens combattants des guerres de 39-45, d’Indochine et de la seconde guerre mondiale (qui ont ravi au village cinq autres hommes) est sorti de son extrême isolement : les marchandises y pénètrent plus facilement et un marché de produits frais a été créé, les enfants accèdent plus aisément aux établissements scolaires et au dispensaire voisins. « Sans oublier le désenclavement intellectuel : on a parlé de Thiowor dans tout le Sénégal, y compris à la radio et à la télé, souligne Cheikh Diop, le village est devenu un symbole ».

A tel point que le « village du dernier tirailleur » a servi de cadre à la visite, en décembre 2002, d’Hamlaoui Mekachera. Le secrétaire d’État aux anciens combattants a inauguré une stèle scellée à mi-piste et joué sur la corde sensible de la « reconnaissance » de la France envers les soldats sénégalais en inaugurant une route dont l’État n’a financé qu’un cinquième du coût. Au cours du même voyage, M. Mekachera s’est entretenu avec le président sénégalais Abdoulaye Wade des décisions françaises en matière de pensions consécutives à la décision du conseil d’État condamnant la pratique de la « cristallisation ». Après quatre années d’incertitude, 1 600 mètres de piste étaient inaugurés en grande pompe, grâce au sentiment de culpabilité fraternel d’anciens militaires relayé par un grand du BTP... La France, elle, mobilisait ses hauts fonctionnaires pour trouver les moyens juridiques de ne pas appliquer l’égalité de traitement entre soldats français et étrangers, et pour faire avaler ses choix aux Africains. Abdoulaye Ndiaye, qui percevait de la France 340, 21 francs par mois pour quatre ans de vie volée, n’a pas fini de se retourner dans sa tombe.

Ph. B.

Notes

[1] Une enquête menée pendant l’année 1998 pour le journal Le Monde auprès des administrations distribuant les pensions et des associations locales d’anciens combattants en Afrique noire et au Maghreb pour retrouver « les » anciens de 14- 18, n’avait abouti qu’à une piste unique, celle du grand vieillard de Thiowor.

[2] « Héros méconnus 1914-1918 et 1939-1945 », édité par l’association « Frères d’armes » 1, place Joffre 75007 Paris. L’objet principal de l’association consiste à faciliter l’accueil et le séjour en France des stagiaires militaires étrangers.

![[retour en haut de page]](images/haut-page.gif)

Partager cette page ?