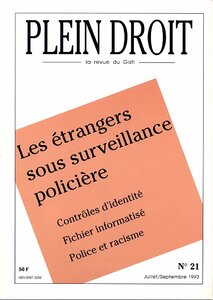

Article extrait du Plein droit n° 21, juillet 1993

« Les étrangers sous surveillance policière »

J. M., angolaise et « superdéboutée »

Il est une fois J. M., jeune femme angolaise née en 1959. La guerre dans son pays la pousse, comme tant d’autres, vers la France où elle arrive en octobre 1988. Déboutée de sa demande d’asile en 1990 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Commission des recours en 1991, elle obtient finalement un titre de séjour temporaire en janvier 1992 en vertu de la circulaire du 23 juillet 1991, arrachée de haute lutte par les multiples grèves de la faim des candidats malheureux à la reconnaissance du statut de réfugié.

Sur environ 90 000 déboutés de longue date, entrés en France avant le 1er janvier 1989, ils sont à peine 17 000 à avoir ainsi obtenu une régularisation en vertu des critères restrictifs imposés par la circulaire : durée de la procédure d’examen de la demande d’asile au moins égale à trois ans et activité professionnelle minimale de vingt-quatre mois (critères assouplis pour les seuls parents d’enfants scolarisés). À quoi s’ajoute l’obligation de présenter une promesse d’embauche qui devait rapidement être confirmée par un contrat de travail en bonne et due forme.

Combien de mises en garde auront été formulées, avant même la publication de la circulaire de 1991, par les associations contre cette disposition stupide. Était-il raisonnable d’exiger un contrat de travail de la part d’étrangers pour la plupart en situation irrégulière et, de ce fait, interdits d’emploi ?

« Les officines de marchands de contrats bidons ont, grâce aux pouvoirs publics, de beaux jours de prospérité devant elles », soulignait, par exemple le Gisti.

J. M. appartient, pour sa part, à l’infime minorité des déboutés dont l’examen de la demande d’asile a duré jusqu’à l’entrée en vigueur de la régularisation autorisée par la circulaire. Elle a donc toujours bénéficié d’un droit au séjour et d’une autorisation de travail (cette dernière n’existe plus pour les demandeurs d’asile depuis octobre 1991) tout au long de sa présence en France. A priori, l’engagement explicite d’un employeur à l’embaucher ne présente guère de difficultés. Son patron ne peut craindre, à la différence des patrons potentiels de déboutés en situation irrégulière, que sa signature du contrat de travail puisse apparaître, aux yeux de l’administration, comme un indice qu’il l’aurait employée quand il n’en avait pas le droit.

Depuis qu’elle réside en France, J. M. n’a pas chômé.

D’autant que l’état de santé de son ami - un demandeur d’asile zaïrois malade, lui impose de faire bouillir seule la marmite. Les emplois réguliers de nettoyage à temps partiel se cumulent à Paris et en banlieue, tout au long de 1989 et de 1990. Son opiniâtreté vaut à J. M., à partir de septembre 1991, un poste de travail à plein temps dans le Novotel-Mercure de Survilliers dans le Val-d’Oise. Elle y travaille jusqu’au jour où, en décembre, elle revient de la préfecture avec son formulaire de « contrat pour travailleur étranger (non agricole) » de la direction départementale du travail et de l’emploi, comme tous ceux qui entrent dans les critères de régularisation prévus par la circulaire ad hoc.

Perrette sur sa tête

J. M. se souvient de son allégresse sur le chemin du retour. Alors qu’il y a seulement quelques semaines, avant les grèves et la circulaire, elle se savait condamnée d’avance à la clandestinité, là, dans quelques heures, elle allait passer d’un statut précaire à un véritable droit au séjour. Il n’y avait plus de problèmes. Une signature, un coup de tampon, et c’en serait fini. Quant à la taxe payée par l’employeur à l’Office des migrations internationales (OMI), elle savait bien que, la plupart du temps, les patrons en exigeaient, en toute illégalité, le remboursement par leurs salariés étrangers. Mais une chaîne hôtelière internationale ne s’abaisserait pas à de telles mesquineries. Et puis, quand bien même.... C’était un détail.

Perrette sur sa tête ayant un... contrat de travail. Elle se souvient encore de ce silence inattendu, au service du personnel du Novotel ; de cet « on va réfléchir » ; « allez travailler, on vous appellera » ; de l’attente dans les étages, en passant l’aspirateur et le chiffon ; de la soudaine convocation dans les bureaux ; du bulletin de paie déjà prêt, ce 11 décembre, qu’on lui tendait avec le contrat de travail vierge. « Nous n’avons plus besoin de vous. Inutile de revenir. ». Aucune autre explication, sinon : « Ici, on ne signe pas ce genre de papier ». Dans la collection de bulletins de paie de J. M., aucune n’indique la moindre indemnité de licenciement.

Il n’y a plus que quelques semaines avant le rendez-vous à la préfecture de police de Paris. J. M. se renseigne auprès de ses amis angolais et zaïrois. Ils ne trouvent pas non plus de candidats à la signature du contrat. « Revenez quand vous aurez une carte de séjour », leur réplique-t-on, alors qu’ils cherchent précisément un signataire pour obtenir la carte de séjour. Le cercle vicieux.

Enfin la signature attendue

Trois jours avant le rendez-vous fatidique, le 20 janvier 1992, J. M. rencontre enfin un chef d’entreprise qui a besoin d’une employée de nettoyage à plein temps. Il signe donc sur-le-champ son document et s’engage pour un salaire mensuel « brut » de 5 600 F. Aucune difficulté à la préfecture : le 23 janvier 1992, la voilà régularisée et bientôt titulaire d’une carte de séjour temporaire valable durant une année, dès la validation du contrat de travail par la direction départementale du travail et de l’emploi et la visite médicale à l’OMI.

« J’ai couru chez mon nouveau patron dès que j’ai reçu la carte », raconte-t-elle. « On s’est engueulé aussitôt, parce que, comme je n’avais jamais gagné autant, je lui ai rappelé les 5 600 F promis, et lui m’a annoncé que je toucherai moins à cause des charges sociales. C’était une escroquerie ». « Après les insultes que je lui ai dites, je ne pouvais plus travailler pour lui », conclut-elle. Même des mois plus tard, quand on montre à J. M. le mot « brut » inscrit sur le contrat après la mention des 5 600 F, elle ne veut pas en démordre : « C’est une escroquerie », maintient-elle. « Et, en plus, j’ai refusé de lui rembourser le montant de la taxe qu’il me réclamait avant que je claque la porte », précise-t-elle.

Avril, mai, juin 1992, J. M. travaille à temps partiel dans une entreprise de nettoyage de Paris. Juillet, août, septembre, elle s’emploie à plein temps dans une autre entreprise de nettoyage, à Versailles cette fois. Puis, à la fin de septembre, elle réalise un rêve : maintenant qu’elle a le droit de rester en France, elle entend acquérir une qualification professionnelle qui lui permette d’échapper à la corvée du nettoyage. Grâce à une allocation de formation-reclassement, elle réussit à s’inscrire dans un stage de formation de « vendeur-caissier en entreprise de distribution », conventionné par le Conseil général de Paris. Il dure quatre mois à partir du 21 septembre. Sa carte de séjour est à renouveler le 22 janvier 1993.

Document « de complaisance »

Par précaution, J. M. se rend à la préfecture de police à l’avance, dès le 16 décembre 1992. Quelle n’y est pas sa surprise quand l’administration lui retire son « papier » et lui donne en échange une « invitation à quitter le territoire » dans les trente jours, sous prétexte que « le contrat de travail produit en 1992 était un document de complaisance qui n’a pas donné lieu à production d’un certificat de travail et de bulletin de salaire ».

Ils sont quatre cents environ dans ce cas à Paris. Certains, il est vrai, qui se heurtaient partout à une fin de non-recevoir, ont fini par céder aux propositions d’officines vendeuses de contrats de travail bidons. Pour la majorité d’entre eux, le temps - plusieurs mois, parfois - qui s’est écoulé entre la signature du contrat par un véritable employeur et la délivrance de la carte par la préfecture a modifié les besoins de l’entreprise qui, dans certains cas, lasse d’attendre, a embauché un autre candidat immédiatement disponible. Ils ont donc, comme J. M., travaillé ailleurs. L’administration en déduit qu’il y a fraude. Les voilà tous « superdéboutés », condamnés à une situation irrégulière ou au départ loin de la France, quand ils y ont passé plusieurs années, créé des attaches familiales. Dans leur pays d’origine, ces anciens demandeurs d’asile craignent, par ailleurs, les risques liés au retour.

De ce point de vue, les informations en provenance d’Angola ne tranquillisent guère J. M. La guerre, là-bas, l’incite à se battre ici en déposant, en janvier dernier, un recours devant le tribunal administratif, consciente qu’il sera au mieux examiné dans dix-huit mois, durant lesquels elle restera à la merci du moindre contrôle d’identité. Comme si la préfecture entendait se venger de cette opiniâtreté à exiger la reconnaissance de ses droits, J. M. reçoit, en mars, la notification d’un arrêté de reconduite à la frontière « à la suite du retrait de sa carte de salariée obtenue en 1992, grâce à un contrat de complaisance ». Bis repetita.... Elle sait que, désormais, l’avion vers Luanda ou, si elle refuse d’y embarquer, la prison en France sont ses perspectives quotidiennes.

![[retour en haut de page]](images/haut-page.gif)

Partager cette page ?