Article extrait du Plein droit n° 59-60, mars 2004

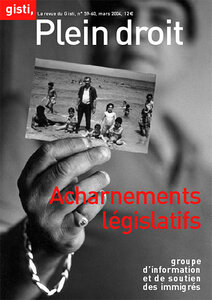

« Acharnements législatifs »

Quand le pénal envahit le droit des étrangers

Claire Saas

Juriste, chargée de recherches à l’Institut Max-Planck de Fribourg-en-Brisgau.

Chose étonnante pour une loi réformant le code pénal, la loi sur la sécurité intérieure (LSI) va certainement constituer un jalon important dans l’histoire de la législation sur les étrangers. Mais revenons quelques pas en arrière : à la suite des attentats du 11 septembre 2001, la sécurité vient d’être réaffirmée comme droit fondamental par les parlementaires saisis du projet de loi sur la sécurité quotidienne (LSQ). Au prétexte de lutter contre toutes les formes de délinquance – de l’occupation de halls d’immeubles aux actes de terrorisme en passant par l’usage de transports en commun sans titre –, le législateur a adopté des mesures dont l’étendue dépasse tout entendement. Justifiée par un contexte international empli de peurs face à la menace terroriste, la loi, qui vise essentiellement la sécurité sur le territoire français, proposait un dispositif spécial applicable de manière temporaire… jusqu’en décembre 2003. Cette limitation dans le temps, qui permettait de justifier notamment la sérieuse extension des pouvoirs de police par une situation d’exception, ne déroge pas au bon mot du « provisoire qui dure » puisque la date limite a d’ores et déjà été repoussée à décembre 2005 par la loi sur la sécurité intérieure.

Néanmoins, on pouvait reconnaître à la LSQ son absence de discrimination directe à l’égard des étrangers. Même si le terroriste est forcément autre, même si les contrôles d’identité s’opèrent selon une logique assez connue… Il n’en va pas de même de la LSI du 18 mars 2003 qui s’est singularisée par un dispositif les concernant explicitement.

D’abord, le fait de reconnaître au préfet une compétence en droit pénal des étrangers est singulièrement inquiétant, le droit pénal étant chose trop sérieuse pour être en principe du ressort d’une appréciation discrétionnaire. Ensuite, la nouvelle incrimination de racolage public est un exemple patent de la criminalisation des étrangers, certainement comme la nouvelle infraction de stationnement illicite. Elle montre la tendance de plus en plus importante à recourir au droit pénal comme instrument de lutte contre l’immigration [1]. Enfin, la présence, dans la LSI, de dispositions concernant purement et simplement des questions liées au droit des étrangers en France, indépendamment de toute infraction, démontre que la confusion entre les registres est très importante.

Le préfet, nouvelle instance pénale

La lecture de la LSI amène, dans un premier temps, à se demander si un droit pénal dérogatoire du droit commun, réservé aux étrangers et placé sous l’égide de la « juridiction préfectorale » n’est pas en train d’apparaître. Désormais, aux termes de l’article 12, dernier alinéa de l’ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut retirer le titre de séjour temporaire à l’étranger passible de poursuites pénales pour certaines infractions notamment le proxénétisme, la mendicité, l’extorsion, le vol aggravé, le racolage…

Certes, cette disposition trouve sa propre logique à la relecture des lois Pasqua. Ces dernières ont ajouté à l’article 22-I-7° de l’ordonnance la possibilité de prononcer un arrêté de reconduite à la frontière si l’étranger a fait l’objet d’un retrait de son titre de séjour ou d’un refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d’une menace à l’ordre public. Or, aucune disposition législative ou réglementaire ne permettait le retrait d’un titre de séjour en raison d’une menace à l’ordre public.

C’est chose faite avec la LSI. Certes, la circulaire du 8 février 1994 faisait allusion à la possibilité de retirer le titre de séjour pour des motifs d’ordre public non prévus par la loi. Le Conseil d‘État confirmait d’ailleurs d’une certaine manière cette analyse, tout en limitant cette possibilité de retrait aux cas dans lesquels « le titre de séjour a été délivré par erreur, alors que l’étranger faisait l’objet d’un signalement qui aurait dû conduire à lui refuser le titre demandé », à savoir lorsque l’intéressé faisait l’objet d’un signalement sur le Système Information Schengen. La LSI ne vient en définitive que combler une lacune textuelle, le dispositif de l’ordonnance du 2 novembre 1945 étant désormais plus cohérent à cet égard, et la menace à l’ordre public caractérisée par le fait de se rendre passible de poursuites pénales. Mais cohérence interne n’équivaut pas, loin s’en faut, à cohérence externe, avec l’ensemble du droit positif français et certains principes essentiels du droit pénal.

Cette possibilité d’appréciation en matière pénale offerte au préfet est particulièrement intéressante. D’abord parce que le texte ne prévoit pas que l’intéressé ait été condamné pour l’une des infractions précisées : il suffit qu’il soit passible de poursuites pénales. Dans un système pénal où règne le principe d’opportunité des poursuites, il fait bon voir que le préfet puisse décider, à la place du Parquet ou le cas échéant de la victime, qui est « passible de poursuites pénales ». Ce n’est pas sans rappeler les motifs de refus d’examen d’une demande de naturalisation tirés d’une inscription sur le fichier STIC (Système de traitement des infractions constatées) : « vous vous êtes rendu auteur de ». Certes, le Conseil constitutionnel a rappelé que le cas de figure de l’étranger passible de poursuites pénales vise les seuls étrangers qui ont commis lesdits faits et non ceux qui en sont seulement soupçonnés !

Qui contrôle quoi ?

Mais admettons que le préfet jouisse désormais de pouvoirs exorbitants en matière pénale, au mépris du principe de séparation des pouvoirs et de la compétence des juridictions pénales ! Dans la mesure où on se trouve hors du champ de la police des étrangers, en pleine application du droit pénal, mais apparemment sans compétence juridictionnelle des tribunaux correctionnels, quelle sera la juridiction compétente pour examiner la légalité du retrait du titre de séjour ? Autant le juge pénal dispose d’un pouvoir d’interprétation et d’appréciation de la légalité des actes administratifs, lorsque de cet examen dépend la solution du litige pénal, autant il n’entre pas dans la compétence du juge administratif – comment le pourrait-il ? – de vérifier que les éléments constitutifs d’une infraction sont réunis.

On tente depuis longtemps déjà de faire rentrer le droit des étrangers dans le champ d’application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui prévoit le droit à un procès équitable. Lorsqu’il s’agit d’une application dérogatoire du droit pénal à raison de la nationalité, n’y aurait-il pas moyen de faire jouer le droit à un procès équitable, peut-être en lien avec la prohibition des discriminations ? Parce que, tout compte fait, il vaut presque mieux désormais faire l’objet d’un arrêté d’expulsion ou d’une interdiction du territoire français pour lesquels certains garde-fous existent encore.

Pour finir, le législateur, en octroyant au préfet le pouvoir de sanctionner une éventuelle commission d’un délit, a perdu de vue l’exigence posée en 1789, selon laquelle la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires. Or, le retrait d’un titre de séjour est fondé sur l’éventuelle commission de faits qui semblent constitutifs d’une infraction pénale. Lorsqu’on sait les difficultés rencontrées par le juge pénal pour caractériser les éléments constitutifs de l’infraction, notamment l’existence de l’élément intentionnel, on imagine les obstacles auxquels un préfet, dont ce n’est pas la formation, se heurtera.

Certes, lorsqu’on lutte pour la sécurité intérieure, on n’en est plus à une approximation ou à une discrimination près, y compris dans la création et l’application de l’ultima ratio pénale. Mais tout de même, lorsque le Conseil constitutionnel rappelle au préfet l’existence du droit au respect de la vie privée et familiale et de la commission du titre de séjour, on est tenté de se gausser.

L’étranger, forcément criminel ?

La LSI ne se contente pas d’ouvrir la voie à une compétence pénale spécifique du préfet lorsqu’il s’agit d’étrangers ; elle criminalise également des comportements visant spécifiquement des étrangers. Peut-être est-il plus juste de parler de la criminalisation de la figure de l’étranger, car, bien sûr, aucune incrimination ne vise encore spécifiquement des personnes à raison de leur nationalité. Mais personne n’est dupe, notamment lorsqu’on envisage le racolage public. Dans le cas du racolage public, le dispositif est très clair, qui vise majoritairement des étrangers. Là encore, on peut se féliciter de l’intervention audacieuse du Conseil constitutionnel rappelant au juge pénal que, lors du prononcé de la peine prévue en matière de racolage public, il doit tenir compte du principe, énoncé par l’article 122-2 du code pénal, selon lequel nul n’est pénalement responsable s’il a agi par contrainte. Nul besoin d’être grand clerc pour comprendre que la personne irresponsable pénalement, car ayant agi sous contrainte, ne peut être condamnée… et que donc aucune peine ne peut être prononcée à son encontre.

Cette recommandation n’est pas tombée dans l’oreille de sourds, puisque la circulaire d’application de la LSI du 3 juin 2003 insiste sur le fait que les infractions liées au trafic d’êtres humains « sont d’autant plus intolérables qu’elles ont souvent pour conséquence de conduire les personnes qui en sont l’objet à commettre elles-mêmes des actes portant atteinte à la tranquillité et à la sécurité publiques, qu’il est alors nécessaire de réprimer, même si cette répression doit intervenir de façon adaptée et proportionnée ». Clairement, on fait tomber dans la répression des personnes qui, en application stricte du droit pénal, devraient y échapper en raison de la contrainte qu’elles subissent.

Le fait de préciser qu’une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à la personne qui dépose plainte notamment pour proxénétisme lorsque sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public relève déjà du ridicule, puisque la personne visée est celle qui, depuis la LSI, peut être poursuivie pour racolage public… parce que, en principe, son comportement constitue une menace à l’ordre public. Subordonner ensuite la délivrance d’une carte de résident à la condition que l’auteur de l’infraction contre lequel plainte a été déposée a été effectivement condamné confine à l’absurde. La carotte ne sera accordée, mais donc aussi la protection à l’égard de réseaux rarement composés d’enfants de chœur, que si le bâton est donné, au besoin par la victime. Cette dernière doit être suffisamment assurée pour faire aboutir sa plainte sur une condamnation. Le droit pénal, qui se fait fort à l’heure actuelle de protéger toutes les victimes, ne le fera qu’occasionnellement lorsque celle-ci est étrangère. L’économie de la LSI sur ce point montre bien l’instrumentalisation du droit pénal au service d’une certaine idée de l’immigration.

Un pot commun

Enfin, la LSI comporte des dispositions visant exclusivement des questions liées au statut des étrangers en France. Nonobstant leur caractère contestable, ces dispositions auraient eu davantage leur place dans une réforme de l’ordonnance du 2 novembre 1945 que dans une loi réformant le droit pénal.

Ainsi, les étrangers de Guyane et de Saint-Martin se voient désormais privés, à titre définitif, du recours suspensif contre l’éloignement. Aux termes de l’article 40 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, les étrangers de Guyane et de la commune de Saint-Martin étaient privés, à compter de la loi du 2 août 1989 et pour une durée de cinq ans, du recours suspensif contre un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière. Cette disposition, renouvelée depuis, de cinq ans en cinq ans était justifiée par des difficultés pratiques et une situation spécifique dans les DOM [2]. A supposer même qu’une situation particulière continue à exister en Guyane et à Saint-Martin, elle ne saurait justifier la suppression définitive de la seule voie de recours effectif contre l’éloignement.

De plus, quatorze ans d’expérience ont amplement montré les inconvénients de cet état d’exception. De la Guyane sont reconduits à la frontière de 10 000 à 15 000 étrangers selon les années, soit presque autant que de l’ensemble de la France. Plusieurs centaines sont éloignés de Saint-Martin. Faute d’un contrôle effectif du juge administratif, les préfectures omettent d’examiner la situation des étrangers reconduits à la frontière à la lumière de l’ordonnance et de la Convention européenne des droits de l’homme.

On retrouve la même logique inégalitaire à l’égard, là encore, des étrangers de Guyane et de Saint-Martin privés, à titre définitif, de l’accès à la commission du titre de séjour. Cette privation, également prévue par la loi du 11 mai 1998 pour une durée de cinq ans afin de favoriser une période d’ajustement, est pérennisée par la LSI, tout effort de mise en place d’un dispositif dans un contexte prétendument différent étant abandonné.

Le transitoire du traitement inégal des étrangers perdure… grâce à une loi à vocation pénale. Certes des contingences temporelles encourageaient le législateur à intervenir, le délai de cinq ans venant à expiration, mais la réforme Sarkozy de l’ordonnance du 2 novembre 1945 aurait été, à tout prendre, le lieu de telles décisions. Un nouvel objet juridique est en train de naître, après les lois portant diverses mesures d’ordre social, les lois portant diverses mesures d’ordre pénal, pot commun du droit pénal et du droit des étrangers.

L’abolition des frontières

Les allers-retours de la LSI entre le droit pénal et le droit des étrangers ont-ils fini par rendre la frontière entre les deux champs inexistante, contribuant ainsi à la libre circulation des amalgames étranger=criminel, ou en tout cas à créer un no man’s land d’un droit pénal des étrangers ? Clin d’œil à cette confusion, l’ultime article de la LSI qui vient modifier l’article 78-2 du code de procédure pénale et étendre encore les possibilités de procéder à des contrôles dits « frontaliers » pour lesquels le code de procédure pénale n’exige aucune motivation : « dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane et une zone tracée à vingt kilomètres en deçà et sur une ligne tracée (…), l’identité de toute personne peut être contrôlée (…) en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ».

La mise en place initiale de ces contrôles remonte à la loi du 10 août 1993. Justifiée par la nécessité de compenser la suppression des frontières internes entre les Etats parties à la Convention de Schengen, elle n’avait pas vocation à s’appliquer dans les territoires exclus du champ d’application de cette convention. Bien que la Guyane relève de ce cas de figure, la loi du 24 avril 1997 a détourné ces contrôles frontaliers en les étendant à la Guyane en tant que zone exposée à des risques migratoires spécifiques. La LSI ne se contente pas d’étendre la zone frontalière, mais comprend comme frontière une zone située à 100 kilomètres de la… frontière entre la Guyane et le Brésil. En permettant à la police de procéder à des contrôles frontaliers à une telle distance de la frontière géographique, le législateur livre une interprétation extensive, et potentiellement sans limite, de la notion de frontière.

Pas plus que la frontière ne ressemble à une frontière en Guyane, le droit pénal n’est l’ultima ratio à l’application strictement encadrée, dès lors qu’il s’agit d’étrangers. Dans ce cas, le droit pénal est potentiellement sans limites. ;

Notes

[1] Cet aspect étant parfaitement illustré par l’article de Johanne Vernier sur la prostitution dans la LSI.

[2] En 1989, étaient visés la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, la Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin.

![[retour en haut de page]](images/haut-page.gif)

Partager cette page ?