Article extrait du Plein droit n° 91, décembre 2011

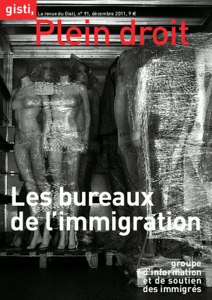

« Les bureaux de l’immigration »

Aller et venir : le rêve des Algériens

Marie-Thérèse Têtu

socio-anthropologue, Centre Max Weber, Lyon – Saint-Étienne

Depuis les émeutes pour la démocratie de 1988, après une décennie de violence et de terrorisme, dans un contexte de crise économique, sociale et politique, une partie des Algériens ne croient plus à un possible changement et ne pensent qu’à partir.

Or, la migration irrégulière reste pour beaucoup d’entre eux la seule voie de départ possible. Depuis la fin de la libre circulation entre la France et l’Algérie, en 1965, puis l’arrêt de la migration économique par les pays européens en 1973, seuls les migrations familiales et les va-et-vient « touristiques » entre les deux pays se sont poursuivis jusqu’à l’instauration des visas en 1986. Les conditions drastiques de délivrance de ces visas [1] n’ont pas mis un frein à la tradition migratoire des Algériens mais les ont poussés à emprunter la voie de la migration irrégulière : dépassement de la durée de validité des visas de tourisme ou même traversée des frontières maritimes ou terrestres sans passeport ni visa.

L’implantation ancienne d’une communauté algérienne en France a permis de développer et de stabiliser un axe migratoire, un espace franco-algérien à l’intérieur duquel des circulations autant spatiales, matérielles que symboliques s’opèrent en dépit des obstacles administratifs ou des politiques d’intégration de la France. Les migrations, désormais irrégulières, peuvent toujours s’appuyer sur la présence d’une importante population d’origine algérienne répartie sur tout le territoire français.

Si cet espace a perduré, il a connu des modifications. Ainsi, on est passé du traditionnel regroupement familial ou de la migration de travail, à des départs qui n’ont pas forcément pour but de rejoindre la famille ou des compatriotes originaires de la même ville ou de la même région, même si la présence en France de ceux-ci est un point d’appui. Les projets migratoires peuvent dès lors être plus individuels.

Avant même de partir, les Algériens ont une familiarité avec la France et avec la migration. Beaucoup ont une connaissance de la langue, des modes de vie, des codes culturels et juridiques. Ils y ont souvent de la famille, des amis, des connaissances. Des membres de leur famille ou des proches en Algérie y ont vécu une partie de leur vie et continuent d’y faire des allers-retours. Ils peuvent les initier et à ce pays et à l’expérience de la migration. Certains ont grandi en France avant de partir pour l’Algérie puis de revenir en France.

Impasses

Mais pourquoi et comment une grande partie de la population ne pense qu’à partir, même si une partie seulement passe à l’acte ? « Moi je vais vous le dire », m’avait dit la mère de Djalla en 2004, un jeune Algérois de Kouba titulaire d’un diplôme de plombier sanitaire mais vendeur de rue de cigarettes, qui rêvait de rejoindre son frère aîné et des amis de son quartier partis à Londres. « À son âge, il a aucun sou dans la poche. Il veut prendre un logement, commencer sa vie. Il a peur de l’avenir, alors il veut partir ». Djalla avait ajouté : « Ici, on n’arrive à rien ». Un sentiment partagé par une grande partie de la jeunesse. Or, le facteur démographique est un trait majeur de la société algérienne. En 2004, deux Algériens sur trois (67 %) [2] avaient moins de 29 ans et beaucoup n’ont jamais connu d’activité salariée. En 2009, environ 80 % des chômeurs avaient moins de 35 ans [3]. Dans les deux dernières décennies, les mouvements migratoires ont fortement repris suite à la crise sécuritaire qu’a connue le pays et pour des raisons économiques. Entre 1996 et 1998, 1000 entreprises ont été fermées entraînant la suppression de 400000 emplois, tandis que 1 200 entreprises publiques étaient privatisées et procédaient à des licenciements [4]. Norredine, chef du service commercial d’une entreprise publique de distribution alimentaire privatisée, ayant perdu son emploi mais aussi son statut social de cadre, a préféré partir. Sans titre de séjour, il vit et travaille dans une petite épicerie d’une ville de la Drôme. D’autres ont été mis à la préretraite à 50 ans avec de faibles revenus. Nombreux sont ceux parmi les jeunes et les femmes qui se tournent vers le secteur informel : celui-ci représentait, en 2004, 40 % de la sphère commerciale domestique et près de 20 % de l’emploi total [5]. Mais pour les autres, la migration est une perspective réaliste à la portée de populations qui n’ont plus d’espoir que leur situation s’arrange dans le contexte algérien.

L’islamisme, qui avait pu apparaître à une partie des Algériens comme une alternative, a débouché sur une décennie de violence, de tension, d’instabilité et de peur permanente où la mort est devenue une donnée quotidienne. Cette décennie a eu, sur le long terme, des répercussions sur la population algérienne : remises en cause profondes des normes et des valeurs, déstabilisation des rapports familiaux et entre les sexes, défiance à l’encontre de tout ce qui représente l’État. L’absence ou l’impuissance de la société civile, l’échec d’une issue démocratique à laquelle beaucoup d’Algériens ne croient plus nourrissent le désespoir. Mais si la crise sécuritaire s’est apaisée, le désespoir demeure. Obtenir un emploi et un salaire ne suffit pas à améliorer ses conditions de vie, à s’épanouir, à envisager un avenir, à être considéré comme un citoyen à part entière. La démocratie et le débat pour renouer le dialogue entre la société et l’État et ses institutions se fait attendre. Une continuité d’impasses qui ont poussé et poussent encore au départ, à « une vie ailleurs » [6].

La migration irrégulière s’est étendue à toutes les catégories de la population, modeste ou plus aisée, diplômée ou non, rurale ou urbaine, chômeurs ou fonctionnaires, et à tous les âges, y compris les plus de 50 ans. Les profils se sont diversifiés mais plusieurs traits communs se dégagent. Ces migrants souhaitent faire ou refaire leur vie et estiment qu’ils ont plus de chance d’y parvenir en Europe. Cette prise de risque est considérée comme légitime et socialement admise. Le droit à vivre la vie que l’on projette apparaît comme un droit fondamental qui justifie le non-respect d’une loi.

La plupart espèrent obtenir des papiers et un statut juridique qui rendent possibles la circulation et le choix de son lieu de vie sans renoncer ni à ses autres appartenances, ni à la possibilité de repartir un jour si des opportunités se présentent et si les conditions deviennent plus favorables. La possession d’un passeport, surtout s’il est européen, et d’une double nationalité est perçue comme une protection au cas où les événements tourneraient mal.

Ce sont le plus souvent des hommes qui quittent le pays mais désormais, dans près d’un cas sur cinq, les femmes, mères de familles ou non, mariées, divorcées, célibataires, partent aussi. Elles peuvent juger qu’elles auront plus de chance de faire ou refaire leur vie ailleurs. On sait qu’en Algérie l’âge du mariage a reculé (33 ans pour les hommes, 30 ans pour les femmes [7]). De jeunes hommes ne trouvent pas de conjointes parce qu’ils n’ont ni revenus, ni logement. En faisant un détour par la France, ils pensent, s’ils reviennent avec des papiers, être un meilleur parti et pouvoir choisir plus librement leur épouse. Ce qu’une partie d’entre eux font effectivement une fois régularisés.

De jeunes préretraités se risquent aussi à la migration irrégulière. Ils pensent ainsi se constituer une sorte de retraite complémentaire en Europe. Comme Nadia, 51 ans, ouvrière en préretraite d’une usine de couture qui vivait avec 6000 dinars par mois (environ 60 €). Divorcée, elle a élevé cinq enfants : une avocate, un gendarme, une étudiante et deux lycéens. Elle est venue rejoindre son frère, sans papiers en France. Elle a fait des ménages dans les hôtels, a travaillé au noir comme couturière, puis a été vendeuse à la sauvette. Elle a fait plusieurs allers-retours avant de se faire expulser.

Une partie des jeunes qui ont grandi dans cette période de grande insécurité, avec une défiance vis-à-vis de tout ce qui a un rapport de près ou de loin avec l’État, ne se voyaient pas d’avenir en dehors des émeutes, de la rue et des trafics. Parfois aidés ou poussés par leurs proches parents, encouragés par des amis déjà partis, ils migrent pour se construire un avenir. Aziz est un jeune Algérois de la casbah. Son père est gendarme, un de ses frères aînés est infirmier et l’autre travaille dans un consulat, mais lui, désœuvré, se sentait « coincé entre les pères Noël [les barbus] et les flics ». Sa famille lui a payé un visa pour qu’il puisse partir et lui envoie de l’argent pour l’aider. Des jeunes sont partis à la fois pour faire l’expérience de l’ailleurs, mais aussi dans l’espoir de se constituer un petit capital qu’ils pourront réinvestir au pays, comme me l’indiquait un jeune de Constantine qui, après des études de sciences économiques à l’université, gérait avec son père, cadre en préretraite, une entreprise de transports urbains et voulait diversifier ses activités.

« La France c’est qu’un portail, le premier objectif c’est les papiers ; ils ouvrent le chemin. En Algérie, je ne parvenais pas à obtenir un crédit bancaire, je suis parti pour voir du pays et gagner de quoi investir pour faire du commerce entre la France et l’Algérie ». Ce genre de projet est revu à la baisse quand, au bout de cinq ans, huit ans, dix ans ils n’ont toujours pas obtenu de papiers.

La régularisation ouvre d’autres pistes migratoires. Un jeune parti pour aller en Angleterre, à l’âge de 20 ans, s’est arrêté en France. Régularisé par un mariage avec une Française, il travaille dans l’entreprise d’emballage industriel de son oncle qui compte investir en Algérie. Le neveu est prêt à assurer la coordination entre les deux sites. Et donc à faire le retour dans son pays, mais dans d’autres conditions.

Plus modestement, la première chose que font la grande majorité des migrants régularisés c’est de retourner au pays pour revoir la famille, les proches, les amis et les anciens collègues, montrer leur réussite et surtout leurs papiers. Malika, régularisée après quatre années de vie sans papiers, me racontait que, lors de son retour à Guelma, les invitations et les félicitations se sont multipliées. Tous lui disaient qu’elle avait eu raison de partir mais personne ne cherchait trop à savoir ce qu’elle avait vécu. « Ils s’en foutent, ils veulent pas savoir. Ce qu’ils voient c’est Hamdoullah, t’as fait tes papiers. Et c’est les premiers à te mettre dans les pattes un neveu, une nièce pour que tu l’emmènes en France » explique-t-elle.

Mais la politique migratoire française plus restrictive et le caractère de plus en plus provisoire des titres de séjour rendent difficile le maintien de liens familiaux. Retourner au pays, c’est courir le risque de ne pas pouvoir renouveler à temps son titre de séjour, de rester coincé, ou de repartir à zéro côté français.

Revenus du retour et harragas

C’est le cas de ceux qu’on appelle les « revenus du retour », catégorie relativement courante en France. Ces Algériens qui ont longtemps vécu en France, sont partis en Algérie puis sont revenus en France par la petite porte sans titre de séjour. Il peut s’agir de femmes parties en Algérie à l’adolescence pour se marier et dont certaines reviennent soit seules, avec ou sans les enfants, ou après un divorce, soit avec mari et enfants. Un événement de trop en Algérie a pu déclencher la décision ou elles ont jugé qu’avec ce qu’elles connaissaient ou ce dont elles se souvenaient de la France, elles s’en sortiraient mieux. D’autres sont retournés en Algérie pour suivre les parents au moment de la retraite. Enfin, quelques jeunes adultes ont décidé par eux-mêmes de quitter la France pour aller faire leur vie en Algérie.

Mahdi a vécu en France jusqu’à l’âge de 27 ans. Licencié pour motifs économiques en 1986, il en profite pour partir à Oran où il pense ouvrir un garage avec son frère qui devait le rejoindre une fois les autorisations obtenues. En octobre 1988, les émeutes pour la démocratie poussent son frère à renoncer à ce projet. Lui est resté. « J’ai alors travaillé dans une entreprise de transports publics. J’avais un accent, j’étais l’immigré… Et puis j’avais des problèmes de logement. » De retour en Algérie où ils n’ont pas grandi, ces jeunes passent souvent pour des immigrés même s’ils se sentent Algériens. Quand leurs projets échouent ou que les choses ne se passent pas comme ils l’avaient imaginé, ils peuvent décider de revenir en France. Sans titre de séjour, ils sont considérés comme des primo migrants par l’administration française et doivent recommencer tout à zéro. Ces « revenus du retour » partagent une expérience et une connaissance à la fois d’ici et de là-bas et ils ont une qualité de jugement sur les deux pays dénuée d’illusions, libérée du mythe du paradis français ou de celui du bled imaginaire. Et ils posent la question de la double nationalité, des appartenances multiples ou encore des possibles circulations dans des espaces qui dépassent les frontières nationales et qui connaissent des continuités tracées par l’histoire, les migrations et les vies des individus.

Risque mortel

Le cas des harragas est différent. Le harraga est une personne qui dépasse une limite, qui fraude, qui outrepasse une norme sociale et parfois légale. Ce peut donc être aussi bien celui qui « grille » un visa en séjournant au-delà des délais autorisés que celui qui passe par la mer sans visa. Au début des années 1990, les harragas se cachaient plutôt dans les cales des bateaux des lignes régulières, ce qu’on appelle en Algérie la harga bon marché ou gratuite. Mais avec le durcissement des contrôles, il devenait de plus en plus difficile de pénétrer sur les bateaux. Sans possibilité d’obtenir ou d’acheter des visas, la harraga a pris une autre dimension sur les 1200 km de côtes algériennes. Les candidats à l’émigration ont aujourd’hui recours aux services des professionnels du passage ou s’auto-organisent en achetant des Zodiacs, des moteurs, des GPS pour des départs collectifs. La complexité de l’organisation et le coût financier font dire à des interlocuteurs en Algérie que ce n’est pas à la portée des plus démunis.

La société algérienne constate avec impuissance le phénomène. Les familles, bien qu’admettant ou approuvant l’exil de leurs enfants, n’encouragent pas cette tentative au risque mortel et tentent de les dissuader de partir par cette voie. La presse s’en fait l’écho, les autorités de l’État ne parviennent pas, malgré la criminalisation des harragas, à dissuader des jeunes toujours aussi décidés au départ tant que rien ne changera.

Comment interpréter une telle entreprise ? Est-ce un suicide collectif, la marque d’un profond désespoir [8] ? Ou encore un mirage, la quête de l’eldorado occidental ? « Mieux vaut mourir mangé par les poissons que rongé par les vers de terre » disent les harragas, « comme pour insinuer qu’une mort rapide lors d’une quête de vie meilleure est plus vivable et confère plus d’honneurs qu’une vie entière rongée par l’effet du temps », nous dit Ziad Abbaz, un jeune doctorant algérien qui enquête auprès des harragas. Il rapporte que, pour ces jeunes, cela devient un devoir de fuir, un honneur. Il note également la longue durée du temps de préparation et de maturation du projet, puis la multiplicité des tentatives de ceux qui en ont fait une fois l’expérience.

Les candidats au départ ont des raisons objectives de partir. Ils savent qu’un emploi n’est synonyme ni d’indépendance ni d’épanouissement mais pensent qu’en Europe, même sans papiers, leur vie sera meilleure. De toute façon, ils n’ont rien à perdre. Il y a aussi une part de défi à l’égard de la politique de fermeture de l’Europe. ; ils se vivent comme prisonniers, privés de liberté et de circulation. Enfin ce ne sont pas que des rêveurs, ils ont intégré la part de risques dans leurs calculs. La migration clandestine est pressentie comme une expérience accessible et possible que d’autres avant eux ont réussie. Les rumeurs et les légendes leur donnent l’étoffe de héros. Les noms et les villes de destination de ceux qui sont partis sont inscrits sur les murs de leur quartier. Des observateurs y voient l’expression d’une vitalité. Les concernés pour leur part, même après de longues années en France sans titre de séjour, répètent comme Aziz qu’« en Algérie, c’est sans espoir » mais « en France ça peut s’arranger ».

Notes

[1] Une enquête de la Cimade révèle que le taux de visas refusés pour les Algériens s’élève à 35 % alors que le taux de refus moyen pour l’ensemble des consulats de France à l’étranger était de 9,6 % en 2008.

[2] Office national des statistiques algériennes (ONS).

[3] Le taux de chômage annoncé par l’ONS est de 10,2 % pour 2010, mais selon d’autres sources il serait de 30 % si on enlève du calcul l’emploi informel, le traitement social du chômage et si l’on tient compte de ceux et en particulier celles qui renoncent à s’inscrire comme demandeurs d’emploi.

[4] El Watan du 26 mai 2005

[5] Informations publiées dans l’édition d’El Watan du 24 octobre 2004.

[6] « Pour une vie ailleurs » est une formule inventée par la jeunesse algérienne en réponse au slogan « Pour une vie meilleure » des campagnes de propagande du gouvernement Chadli en 1991.

[7] Selon une enquête du ministère de la santé algérien, « Jeunes, santé en Algérie », Cahiers du Cread , Alger, 2004.

[8] Voir l’article de Florence Beaugé, « L’Algérie du boom pétrolier est en proie au désespoir social », Le Monde du 21 juin 2008.

![[retour en haut de page]](images/haut-page.gif)

Partager cette page ?